Qu'est-ce que la glycémie ?

Pour introduire la glycémie, il faut bien comprendre ce qu’est le glucose : c’est une molécule de sucre qui sert de carburant à nos cellules, et c’est la principale source d’énergie pour notre cerveau. Le glucose est donc indispensable pour permettre à notre organisme de bien fonctionner au quotidien. Ce glucose provient principalement de la digestion des glucides que tu consommes au quotidien : pain, fruits, légumineuses, céréales, etc.

La glycémie, c’est une constante physiologique : elle correspond à la quantité de glucose présente dans ton sang à un instant donné(1).

Chez une personne en bonne santé, cette glycémie est finement régulée par le corps autour d’une valeur moyenne de 1 g/L. Elle varie naturellement au fil de la journée, selon si tu viens de manger, si tu es à jeun, ou encore si tu as bougé récemment(1).

Les repères officiels chez les adultes en bonne santé sont les suivants :

- À jeun (au lever, sans avoir mangé depuis au moins 8 heures) : entre 0,70 g/L et 1,10 g/L (2)

- Après un repas (glycémie post prandiale) : la glycémie peut s’élever jusqu’à 1,40 g/L, quelle que soit la composition du repas(3)

Elle redescend ensuite en douceur vers sa valeur initiale, dans les deux heures qui suivent.

Glycémie : les hauts, les bas… et ceux qu’il faut surveiller

Les pics glycémiques liés aux repas restent limités en durée et en amplitude et n’ont pas de conséquences délétères pour l’organisme(1). Ton corps sait parfaitement gérer ces fluctuations, si les repas apportent des quantités adaptées de glucides ainsi que des fibres, des protéines et des matières grasses.

En revanche, des écarts fréquents ou trop importants, en dehors de ces variations naturelles (par exemple à cause de grignotages sucrés, de repas déséquilibrés sans fibres ni protéines ou du stress), peuvent finir par impacter ton énergie, ton sommeil, ton humeur ou ton appétit. Il ne s’agit pas de diagnostiquer une maladie, mais de mieux comprendre ce que ton corps essaie de te dire. Un bon équilibre glycémique, c’est un petit coup de pouce pour ton bien-être au quotidien.

Hyperglycémie réactionnelle : le “yo-yo glycémique” expliqué simplement

Une alimentation riche en glucides raffinés et en sucres ajoutés peut entraîner une libération rapide du glucose dans le sang4. Les pâtisseries, les boissons sucrées (sodas, jus et nectars de fruits) et les bonbons sont souvent en cause : ils peuvent provoquer des pics de glycémie, suivis de chutes rapides du taux de glucose dans le sang.

En réponse à cette hausse rapide du taux de glucose, le corps libère une quantité importante d'insuline pour compenser, ce qui a pour conséquence de faire chuter le taux de sucre… trop drastiquement, provoquant un coup de fatigue, une fringale soudaine ou une sensation de malaise qui pousse souvent à reconsommer du sucre. C’est ce qu’on appelle l’hypoglycémie réactionnelle.

Comment ton corps régule la glycémie ?

Maintenir un taux de glucose stable dans le sang est un travail d’équipe entre tes hormones, tes organes et ton mode de vie. Cette régulation permanente s’appelle l’homéostasie glycémique. Elle a pour mission d’éviter que ta glycémie ne monte ou ne chute de façon excessive, tout en assurant un apport d’énergie constant à tes cellules.

Le rôle des hormones

Dès que tu manges des aliments contenant des glucides (pâtes, fruits, pain, etc.), ton taux de glucose dans le sang augmente. En réponse, ton pancréas libère une hormone : l’insuline.

L’insuline agit comme une clé : elle permet au glucose d’entrer dans tes cellules (muscles, foie, cerveau…) pour y être utilisé comme énergie ou stocké sous forme de glycogène, en particulier dans le foie et les muscles. La production de cette hormone est principalement stimulée par l’arrivée de glucides dans ton système digestif, surtout ceux à indice glycémique élevé, mais aussi par la présence de protéines en plus faible proportion(5).

Bon à savoir : La sécrétion d’insuline est essentiellement déclenchée par les glucides, en plus grande quantité par ceux à indice glycémique élevé (sucres simples, pain blanc, jus, pâtisseries…). Ces glucides provoquent une hausse rapide de la glycémie. Les protéines peuvent également stimuler l’insuline, mais de manière plus modérée. Les lipides, eux, n'ont pas d’effet significatif sur sa sécrétion(6).

À l’inverse, entre les repas ou pendant un jeûne, si ta glycémie baisse trop, le pancréas libère une autre hormone : le glucagon.

Le glucagon a un peu l’effet “inverse” de l’insuline. Sécrété par le pancréas, il libère le glucose stocké dans le foie et les muscles (sous forme de glycogène), pour maintenir un taux stable dans le sang. Sa sécrétion est surtout stimulée par le jeûne, l’effort physique prolongé ou une hypoglycémie(5).

Le rôle des organes

Le pancréas coordonne, mais ce sont bien plusieurs organes qui jouent un rôle essentiel dans la gestion de ta glycémie :

- Le foie : véritable centre de gestion du glucose, il stocke le glucose sous forme de glycogène après les repas (glycogénogenèse) et libère du glucose dans le sang lors des périodes de jeûne ou d'activité physique (glycogénolyse et néoglucogenèse) pour maintenir une glycémie stable.

- Les muscles : ils absorbent le glucose pour produire de l'énergie, notamment lors de l'exercice. Ils stockent également du glycogène, qu'ils utilisent pour leurs besoins énergétiques.

- Le tissu adipeux (graisse) : il stocke le surplus de glucose sous forme de triglycérides. Il joue également un rôle hormonal en sécrétant des adipokines, comme l'adiponectine, qui influencent la sensibilité à l'insuline et donc la régulation de la glycémie.

En résumé, ton corps dispose de mécanismes très bien rôdés pour ajuster ta glycémie selon tes besoins. Ce système fonctionne naturellement tant qu’il n’est pas surchargé par un mode de vie déséquilibré.(5)

Les déséquilibres de la glycémie: hyper et hypoglycémie

Ton corps sait naturellement maintenir ta glycémie dans une zone d’équilibre : autour de 1 g/L. Mais parfois, cet équilibre peut être rompu, et ta glycémie descend trop bas ou monte trop haut. Ces situations sont appelées hypoglycémie et hyperglycémie.

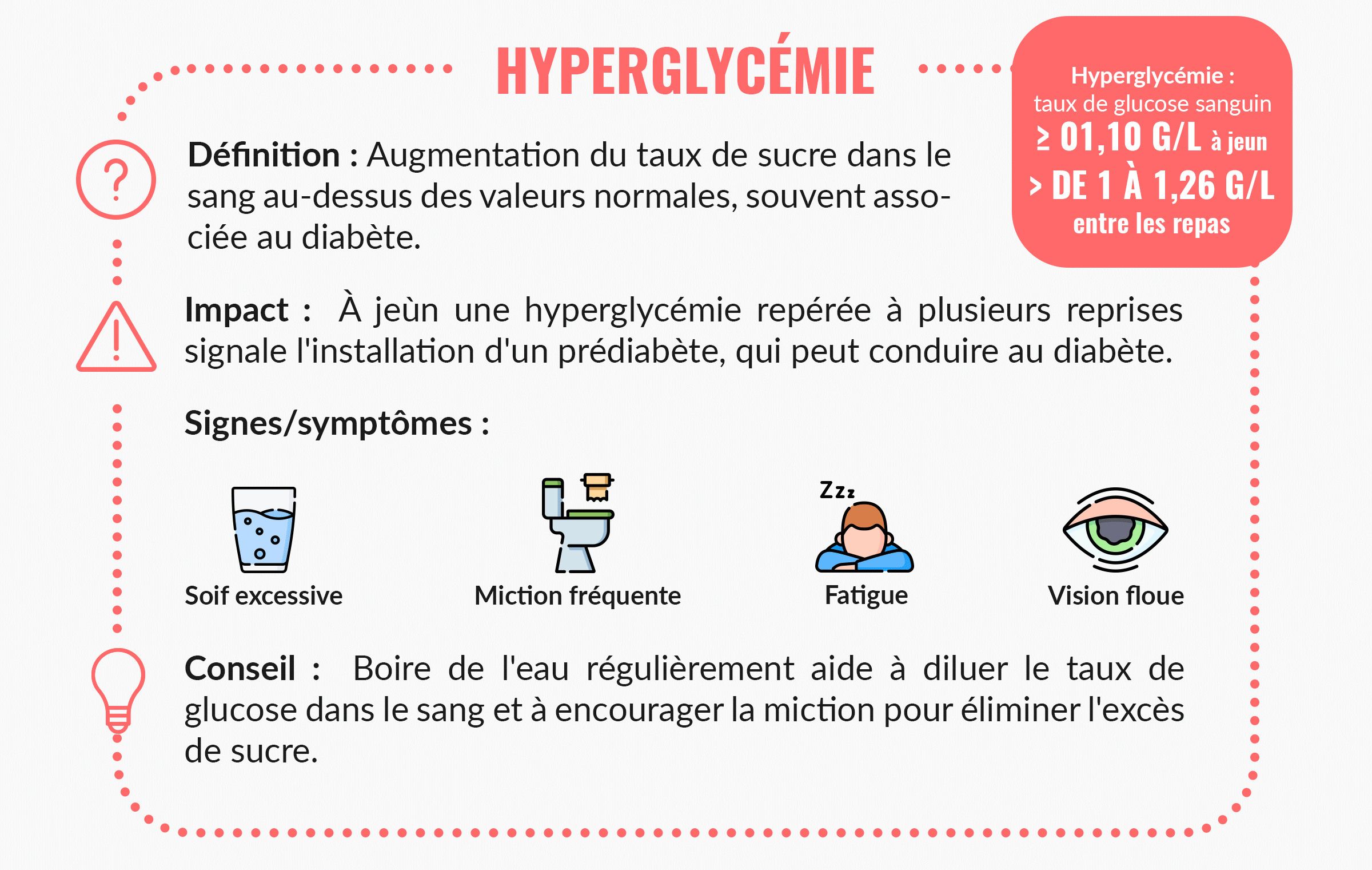

Hyperglycémie : trop de sucre dans le sang

On parle d’hyperglycémie lorsque le glucose dans le sang est supérieur ou égal à 1,10 g/litre, à jeun.7

Ces symptômes peuvent passer inaperçus au début. Mais s’ils sont fréquents, ils méritent attention, car ils peuvent signaler un début de dérèglement glycémique, voire un diabète latent.

Quelles sont les causes de l’hyperglycémie ?

Les causes non médicales de l’hyperglycémie sont toutes celles qui peuvent faire grimper le taux de glucose dans le sang en dehors d’un diabète diagnostiqué ou d’une pathologie endocrine. Ces causes peuvent survenir ponctuellement ou se répéter dans des habitudes de vie déséquilibrées : une alimentation plus riche en glucides que d’habitude, un stress physique, la déshydratation, une maladie, la prise de certains médicaments comme la cortisone, le manque d’activité physique…

Hypoglycémie

L’hypoglycémie, c’est quand ton taux de glucose devient trop bas pour que ton corps fonctionne correctement. En général, on parle d’hypoglycémie quand la glycémie descend en dessous de 0,70 g/L – voire 0,60 g/L dans certains cas.8

Quelles sont les causes de l’hypoglycémie ?

Ce genre de baisse peut arriver plus facilement après :

Un jeûne prolongé ou privation alimentaire sévère : en l'absence d'apport en glucides pendant plusieurs heures (ou jours), le glucose sanguin peut baisser sous les seuils normaux.

Un exercice physique intense, surtout s’il est prolongé et non compensé par une alimentation adaptée. L’organisme puise alors dans ses réserves de glucose plus vite qu’il ne peut en produire.

Une consommation excessive d’alcool, notamment à jeun : l’alcool perturbe la capacité du foie à produire du glucose, ce qui peut entraîner une hypoglycémie plusieurs heures après l’ingestion.8

Les variations de la glycémie concernent tout le monde :

Les variations de la glycémie (le taux de sucre dans le sang) sont normales : ton corps les gère très bien. Des variations trop brusques ou trop fréquentes peuvent progressivement perturber le fonctionnement de ton organisme, même sans souci de santé identifié. Sur le long terme, cela peut entraîner ce qu'on appelle une résistance à l'insuline : ton corps répond de moins en moins bien à l’insuline, l’hormone qui permet justement de réguler ce taux de sucre. Résultat ? Le glucose reste dans le sang, ce qui fatigue ton pancréas… et peut mener au diabète de type 2.9

Le diabète de type 2 est la forme la plus fréquente : il se développe généralement à l'âge adulte et est souvent lié à l’alimentation, à un manque d’activité physique ou à une surcharge pondérale. 10

Il ne faut pas confondre avec le diabète de type 1, qui lui est une maladie auto-immune : le corps détruit les cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Ce type de diabète apparaît le plus souvent chez les enfants ou les jeunes adultes, et n’est pas lié à l’alimentation.11

Pourquoi il est important de réguler sa glycémie

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, maintenir une glycémie stable fait partie intégrante d’une alimentation équilibrée. Cela permet d’agir à plusieurs niveaux : sur le court terme, cela aide à éviter les coups de fatigue, les fringales et les variations d’humeur liées aux pics et chutes brutales de sucre dans le sang. Au quotidien, une glycémie stable favorise ainsi un apport énergétique plus régulier, une meilleure concentration et une sensation de bien-être.

Sur le moyen terme, limiter les sucres libres (ceux ajoutés aux aliments ou présents dans les jus de fruits, pâtisseries, produits transformés...) contribue à éviter les apports caloriques excessifs, donc à réduire le risque de prise de poids et d’obésité.

Et sur le long terme, cette régulation joue un rôle préventif contre les maladies non transmissibles comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, les AVC ou encore certains cancers. L’OMS rappelle qu’une consommation excessive de sucre est souvent liée à une alimentation de mauvaise qualité, et constitue un facteur de risque pour la santé globale.12

Les bons réflexes pour stabiliser sa glycémie

Tous les glucides ne se valent pas : certains font grimper ta glycémie en flèche (glucides simples), d’autres sont absorbés plus lentement par ton corps… et limitent les fameux coups de mou après les repas (glucides complexes). Pour faire le bon choix, deux repères sont utiles : l’index glycémique (IG) et la charge glycémique (CG).

📌 IG ou CG : quelle différence ?

- L’index glycémique (IG) indique à quelle vitesse un aliment augmente le taux de sucre dans ton sang.

- La charge glycémique (CG) prend en compte à la fois la vitesse (IG) et la quantité de glucides consommée.

Par exemple :

Pastèque (glycemic-index.net) : a un IG élevé (75) mais une CG faible (5.6) car elle contient peu de glucides par portion.

Riz blanc (glycemic-index.net) : a un IG élevé (70) et une CG élevée (56), car il contient une grande quantité de glucides par portion.

Côté alimentation

Au menu : des glucides complexes

Les lentilles, le quinoa, les patates douces ou encore l’orge sont riches en glucides complexes et en fibres : ce sont des sources de glucides à index glycémique bas. Leur digestion lente évite les pics soudains de glycémie et fournit une énergie durable.

Consomme des protéines et des fibres à chaque repas

Associer une source de protéines (tofu, œufs, poissons, légumineuses) à des légumes variés (sources de fibres) permet de ralentir l’absorption du glucose. Ton repas devient plus rassasiant, et ta glycémie reste plus stable dans la durée.

Limite les sucres simples isolés, surtout en dehors des repas

Boissons sucrées, jus et nectars de fruits, biscuits, bonbons ou céréales transformées font monter rapidement le glucose sanguin. Leur consommation, en particulier en dehors des repas, est à limiter autant que possible.

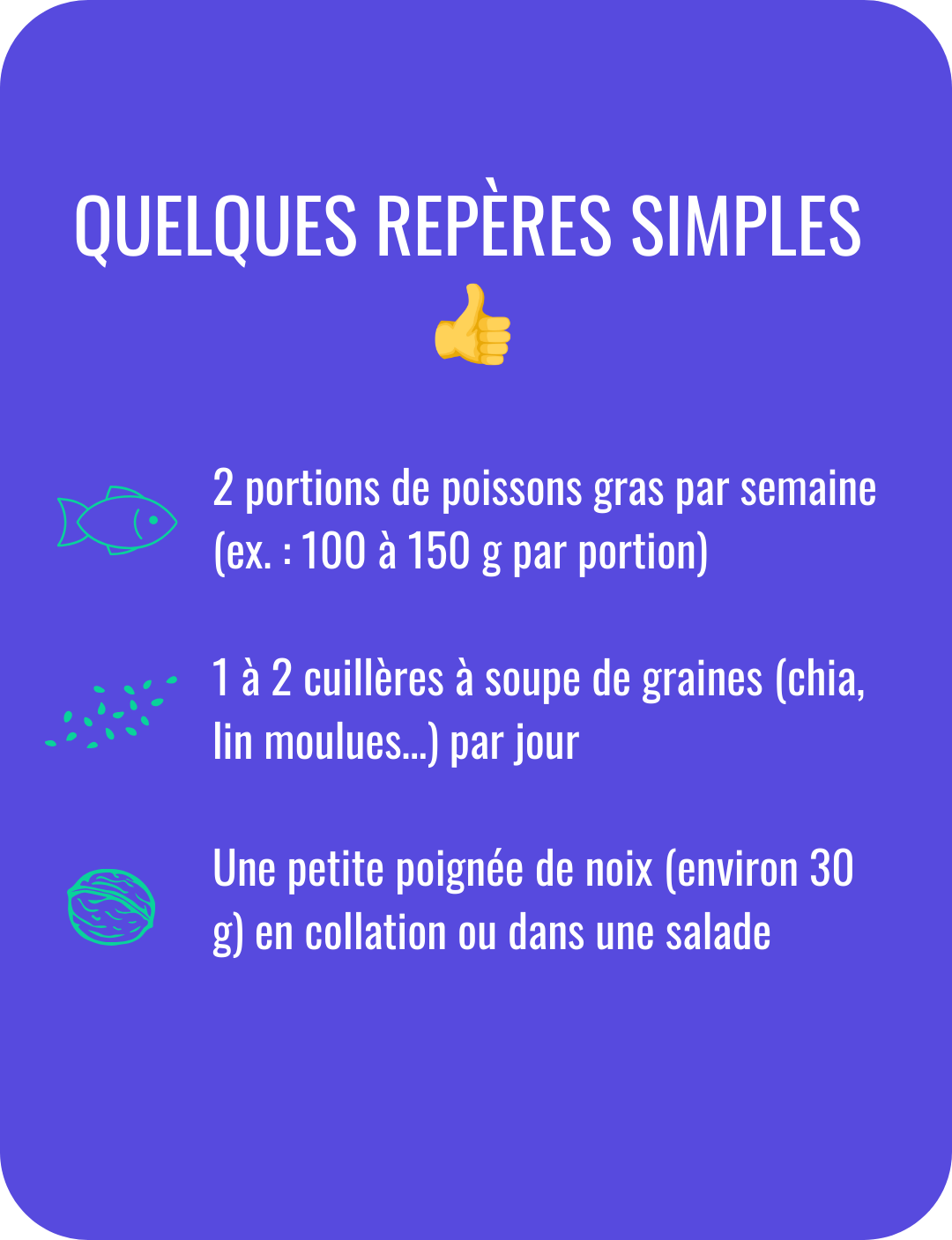

Intègre des graisses de qualité, avec modération

Les acides gras oméga-3 (poissons gras, graines de chia, noix) ont un effet bénéfique sur la sensibilité à l’insuline. À intégrer régulièrement, mais en respectant les bonnes quantités.

Cuisson : le petit geste qui change tout

L’index glycémique (IG) d’un aliment n’est pas figé : la cuisson peut l’augmenter… ou le freiner. En modifiant la structure de l’amidon, elle influence la vitesse à laquelle le glucose passe dans le sang.

2 astuces toutes simples :

- Pâtes al dente = IG plus bas qu’une cuisson prolongée.

- Pommes de terre refroidies = amidon devenu plus résistant, bon pour la glycémie et les bonnes bactéries du côlon.

Le rôle du sport dans la gestion de la glycémie

Tu ne le sais peut-être pas, mais quand tu bouges, tes muscles consomment le glucose comme carburant. Ce qui a pour conséquence de baisser le taux de sucre dans le sang. L’exercice physique joue donc un rôle important dans la régulation de la glycémie !

Pendant l'exercice, les muscles augmentent leur absorption de glucose pour répondre à l'augmentation de la demande énergétique. Cela se fait via les transporteurs de glucose (GLUT-4) qui migrent vers la membrane cellulaire, en réponse à l'activité physique.

Pour une gestion efficace de la glycémie, il est recommandé de pratiquer au moins 150 minutes d'exercice modéré par semaine (marche rapide, natation, vélo), répartis en séances de 30 minutes15.

Rompre les périodes de sédentarité (par exemple en se levant toutes les 30 minutes) a aussi un effet bénéfique.

Et côté hygiène de vie ?

Essaie de dormir suffisamment

Un sommeil de qualité est indispensable : il régule les hormones liées à l’appétit et améliore la gestion de la glycémie.

Teste des techniques pour réguler ton stress

Le stress chronique stimule la libération de cortisol, une hormone qui fait grimper la glycémie. Respiration profonde, pauses actives, relaxation... tout ce qui t’aide à relâcher la pression est bon à prendre.

Si j’ai un doute : comment je peux vérifier ma glycémie ?

Tu te poses des questions sur ta glycémie ? Tu as l’impression de faire des pics après certains repas, ou tu ressens souvent des coups de mou ? Avant de te lancer dans l’auto-mesure, sache que l’Inserm déconseille l’utilisation des lecteurs ou capteurs de glycémie en l’absence de pathologie identifiée. Selon l’institut, « ces mesures n’ont pas d’utilité démontrée pour les personnes non malades » et risquent surtout d’alimenter une forme de “chasse au glucose” anxiogène et peu fiable.

Le bon réflexe : en parler à ton médecin traitant.

Si tu ressens des symptômes inhabituels (fatigue persistante, fringales, soif excessive, prise ou perte de poids inexpliquée), ou si tu veux simplement faire un point, demande un bilan sanguin à jeun. En quelques analyses (glycémie à jeun, hémoglobine glyquée...), ton médecin pourra t’aider à évaluer ton état de santé et à te guider vers les bons ajustements, si besoin.

Pas besoin de se surveiller au quotidien pour agir : en adoptant les bons réflexes au niveau des repas et de l’hygiène de vie, tu poses déjà les bases d’une glycémie stable sans te stresser, ni te culpabiliser.

.png)