Glucides simples ou complexes : les différencier et les repérer au quotidien

Il existe deux grandes familles de glucides : les simples et les complexes. Tous les deux te donnent de l’énergie, mais pas de la même façon.

Les glucides simples, c'est quoi exactement ?

Tu as sûrement déjà vu sur les étiquettes nutritionnelles deux lignes distinctes : "Glucides" et juste en dessous "dont sucres". Cette seconde ligne correspond aux glucides simples, que l’on appelle aussi tout simplement les sucres. Les glucides simples font partie de la grande famille des glucides, mais tous les glucides ne sont pas des sucres.

Les glucides simples sont constitués de petites molécules très faciles à digérer. Ils peuvent provoquer une montée rapide de la glycémie (le taux de glucose dans ton sang) juste après consommation. Ton corps sécrète alors une forte dose d’insuline pour faire redescendre ce taux de glucose. Mais cette montée brutale est souvent suivie d’une chute rapide, due à une libération d’insuline parfois trop importante. Tu te retrouves alors, une à deux heures plus tard, avec une énergie en berne, une sensation de faim ou un petit “coup de mou”. Ce mécanisme est bien documenté : c’est ce qu’on appelle une hypoglycémie réactionnelle(1).

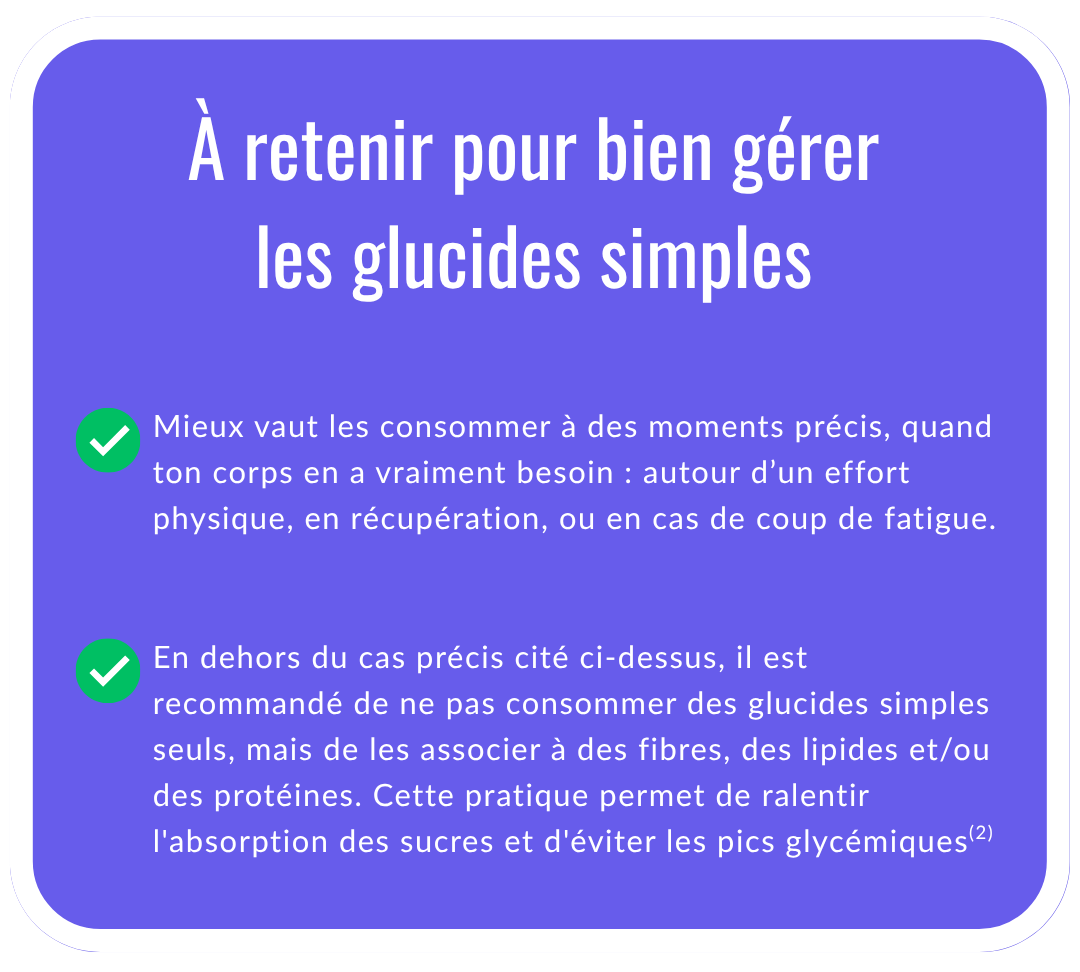

On distingue deux grandes catégories de glucides simples selon leur composition : ceux formés d’une seule unité de sucre et ceux qui en rassemblent deux.

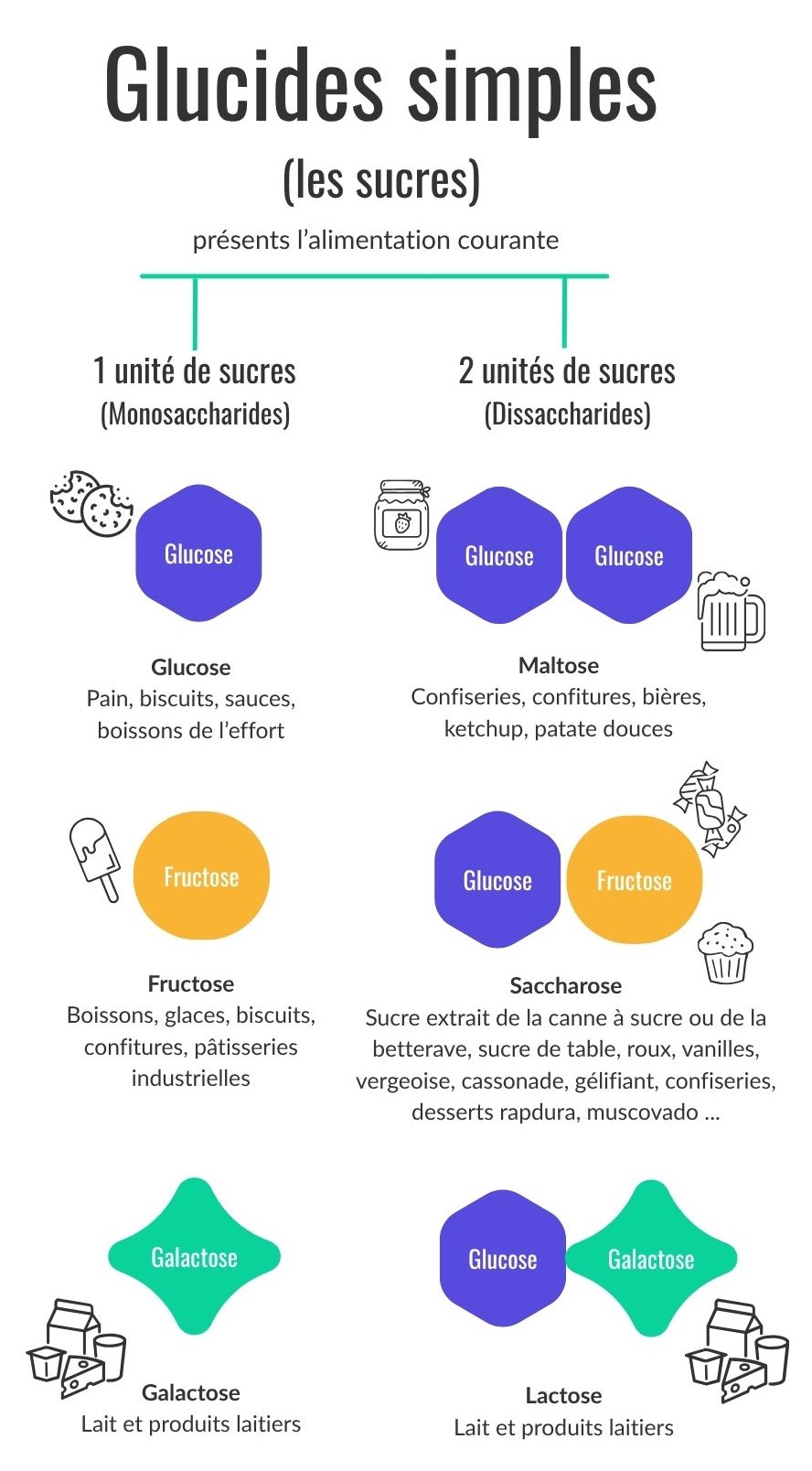

Et les glucides complexes ?

Les glucides complexes, comme l’amidon, sont eux aussi des sucres sur le plan chimique. L’amidon est composé de chaînes de glucose. Mais leur structure plus élaborée les distingue des glucides simples : ils sont digérés plus lentement par les enzymes digestives.

Selon l’ANSES, cette lenteur de dégradation permet une libération progressive du glucose dans le sang, ce qui limite les élévations rapides de la glycémie. L’OMS(4) précise que les sources de glucides dites « de haute qualité », comme celles riches en fibres, favorisent une réponse glycémique postprandiale (soit après un repas) plus modérée et la réduction de risque de maladies chroniques. Autrement dit, une absorption plus lente du glucose permet d’éviter les pics glycémiques, de réduire la libération excessive d’insuline et de mieux stabiliser l’énergie disponible sur la durée(5).

Tu les retrouves dans de nombreux aliments non transformés ou peu transformés, notamment :

- les légumineuses : lentilles, pois chiches, haricots secs,

- les céréales complètes : riz complet, flocons d'avoine, pain complet, pâtes complètes,

- les pommes de terres, les patates douces,

- certains légumes riches en amidon comme les petits pois ou le maïs

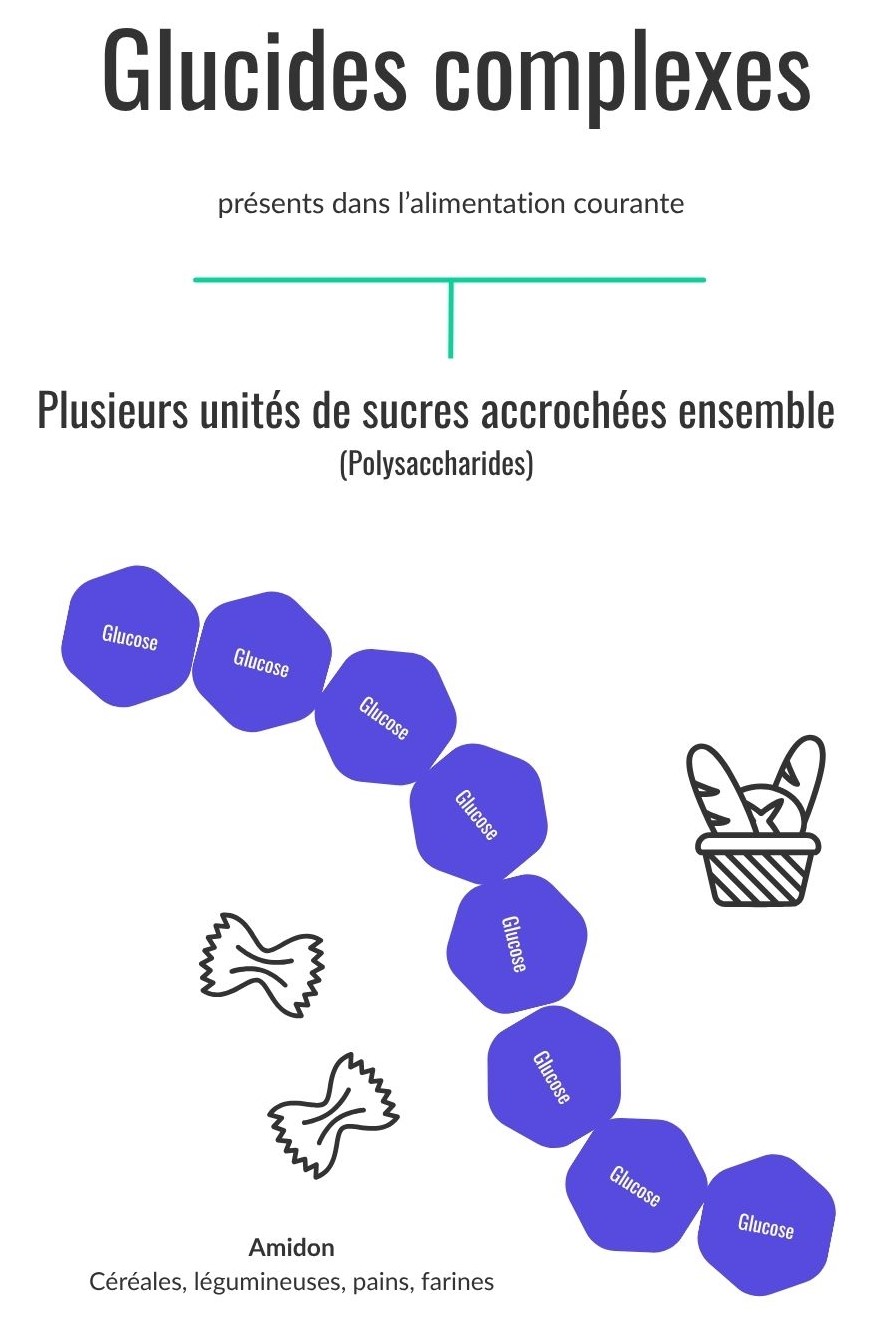

Pour résumer, la distinction entre glucides simples et complexes est essentielle pour adapter son alimentation à ses besoins énergétiques, sans pour autant éliminer les sucres. L'objectif est de répartir intelligemment leur consommation en fonction des besoins physiologiques.

Les différents types de glucides simples en détails

Tu sais maintenant que les glucides simples, ce sont des sucres. Mais tous les sucres ne se ressemblent pas : certains sont naturellement présents dans les fruits, d’autres sont extraits, raffinés, ou transformés ou ajoutés par l’industrie agroalimentaire.

Pour y voir plus clair, il est utile de connaître les principaux types de sucres, leurs origines, où on les retrouve dans l’alimentation, et comment ils sont utilisés, notamment dans les produits transformés.

Voici un tableau récapitulatif pour t’aider à mieux les identifier dans ton quotidien, notamment en lisant les étiquettes.

Les principaux types de sucres et leur rôle :

Sucres naturels, libres, ajoutés... On t'aide à t'y retrouver !

On parle souvent de sucres, mais il est plus correct de parler des sucres car il en existe plusieurs formes dans notre alimentation. Voici les grandes catégories à connaître :

Les sucres naturellement présents :

Ce sont les sucres qui sont présents naturellement dans les aliments non transformés, comme les fruits entiers, les légumes ou le lait. Ils sont liés à la matrice de l’aliment (fibres, eau, micronutriments).

Les sucres libres :

Cette catégorie comprend :

- les sucres ajoutés lors de la fabrication (industrielle ou à la maison) ou au moment de la consommation (sucre de table ou miel dans un yaourt, le thé ou le café, etc.),

- mais aussi les sucres nativement présents dans le miel, les sirops, les jus de fruits.

➕ Les sucres ajoutés font donc partie des sucres libres, mais tous les sucres libres ne sont pas nécessairement “ajoutés”.

➕ “Sans sucres ajoutés” ne veut pas toujours dire sans sucres

.png)

Cette mention signifie simplement qu’aucun sucre n’a été ajouté pendant la fabrication (ni sucre blanc, ni sirop, ni miel, etc.). Mais cela n’exclut pas la présence naturelle de sucres dans l’aliment (exemple : une compote de pomme sans sucres ajoutés contient les sucres de la pomme).(6)

Sucres "cachés" : bien savoir les repérer

Selon une analyse menée entre 2008 et 2020, 77 % des produits alimentaires contiennent au moins un ingrédient sucrant ou vecteur de goût sucré. Le saccharose (le sucre de table) est présent dans plus de la moitié d’entre eux, et près de 6 produits sur 10 utilisent une ou plusieurs formes de sucres simples, souvent méconnues.(7)

On parle alors de sucres “cachés” : des ingrédients sucrants présents dans les aliments transformés, mais qui ne se présentent pas toujours sous le nom de “sucre”. Et leur détection n’est pas toujours facile, car ils peuvent se cacher derrière des appellations techniques, des sirops (comme le sirop de glucose-fructose) ou des substituts, tels que des édulcorants ou des texturants issus de l’industrie agroalimentaire.

Comment repérer les sucres cachés sur les étiquettes ?

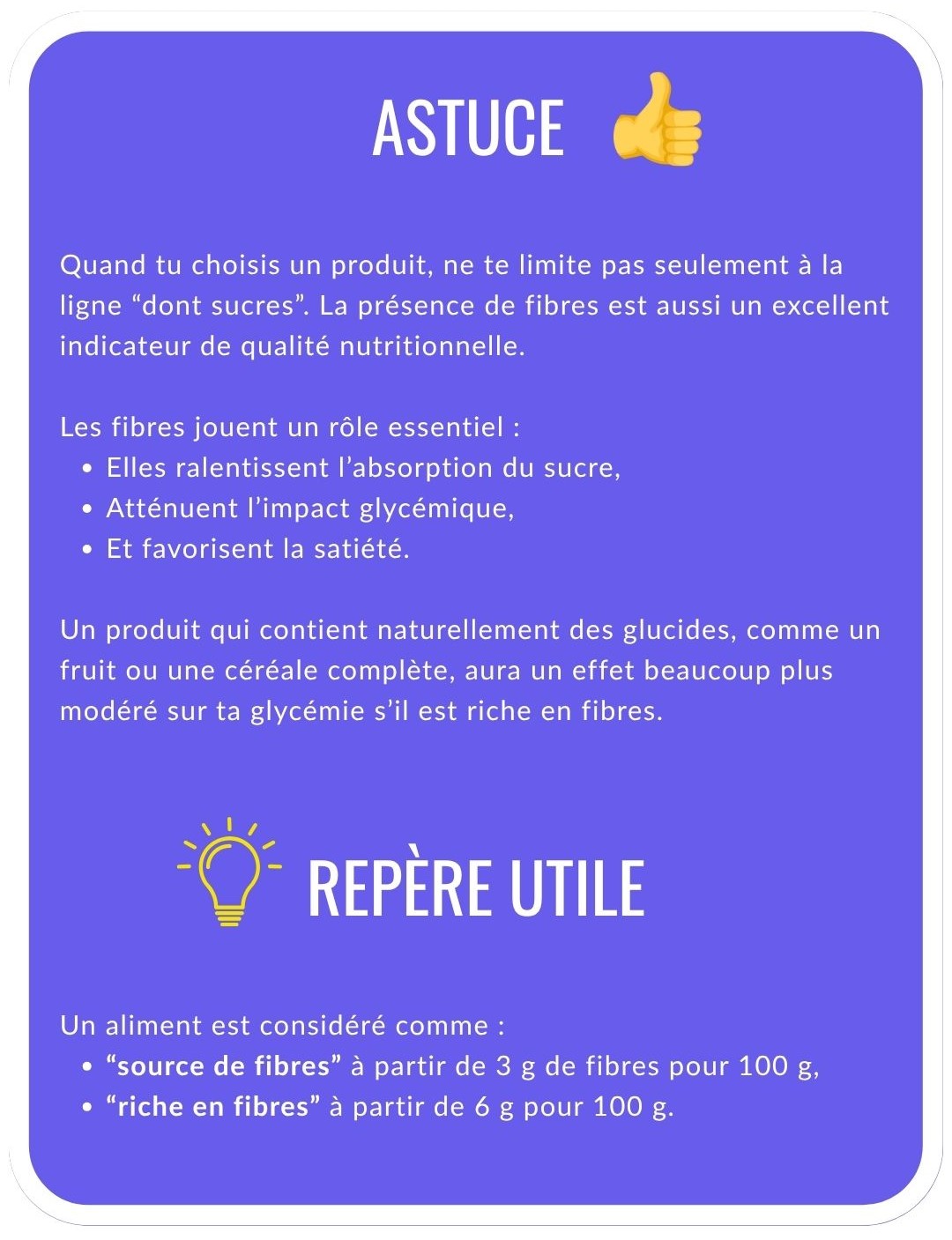

Les emballages alimentaires peuvent t’aider… si tu sais quoi regarder. Voici les informations à décoder :

Les mentions obligatoires :

- Glucides / dont sucres : le chiffre “dont sucres” indique la quantité de glucides simples, qu’ils soient ajoutés ou naturellement présents.

- Liste des ingrédients : les ingrédients sont classés par ordre décroissant de quantité. Tu peux donc vite savoir si un produit contient beaucoup de sucres.

Les noms de sucres à repérer :

- Sirop de glucose

- Fructose

- Dextrose

- Saccharose

- Sirop de maïs / glucose - fructose

- Maltose

- Jus de fruits concentré

On les retrouve dans certains produits tels que :

- les boissons sucrées (sodas, boissons lactées),

- les biscuits, barres, céréales du petit-déjeuner,

- les plats préparés, sauces industrielles, condiments (ketchup, vinaigrettes).

Les effets du sucre sur la santé : ce que dit l'OMS

Tous les sucres n'ont pas le même impact sur ton organisme, et ceux dits « libres » (ajoutés dans les produits industriels ou naturellement présents dans les jus, sirops, miel…) sont particulièrement à surveiller. Selon l’OMS, une consommation excessive de ces sucres libres augmente le risque de prise de poids, de surpoids, d’obésité et de caries dentaires. Ces effets sont d’autant plus marqués que ces sucres sont souvent consommés en excès, sans réelle valeur nutritionnelle.

C’est pourquoi l’OMS recommande de limiter l’apport en sucres libres à moins de 10 % de l’apport énergétique total, et idéalement à moins de 5 % pour des bénéfices supplémentaires sur la santé. Concrètement, cela équivaut à environ 25 g de sucres libres par jour pour un adulte en bonne santé (soit environ 6 cuillères à café).

En France, l’ANSES recommande de limiter la consommation de sucres totaux (hors lactose et galactose) à 100 g par jour pour un adulte. Cette recommandation s’applique aussi aux adolescents de 13 à 17 ans, tandis qu’elle est abaissée à 75 g par jour pour les enfants de 8 à 12 ans, et à 60 g par jour entre 4 et 7 ans.(8)

Ces seuils incluent tous les sucres : ceux qui sont naturellement présents dans les aliments et les sucres libres. En effet, selon l’ANSES, les effets sur la santé de ces différentes formes de sucres ne peuvent pas être distingués de façon fiable à ce jour.

Ces recommandations concernent tous les types de population, y compris les enfants, pour aider à construire des habitudes alimentaires saines dès le plus jeune âge.(9)

Ce que révèlent les études sur les effets du sucre

Ce que révèlent les études

Des études ont également montré qu’une consommation élevée de sucres (en particulier de fructose) peut contribuer à une élévation de la pression artérielle, à une inflammation chronique et à un déséquilibre des lipides sanguins : autant de facteurs qui augmentent le risque de maladies cardiovasculaire(10)

Une alimentation riche en sucres simples (en particulier lorsqu’ils sont consommés de façon régulière et isolée) peut progressivement induire une résistance à l’insuline. Le glucose reste dans le sang, et la glycémie augmente. Ce mécanisme de dérégulation, s’il se répète, peut évoluer vers un déséquilibre chronique du métabolisme, et accroître significativement le risque de développer un diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et certains cancers. À l’inverse, limiter les sucres libres dans ton alimentation aide à stabiliser la glycémie, en évitant les variations brutales (pics et chutes) qui fatiguent l’organisme à long terme.(11)(12)

.png)

.avif)